Las trampas del Patrimonio Mundial

Desde 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) viene desarrollando un programa para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, basado en la catalogación y preservación de lugares que albergan un «valor universal excepcional». Estos sitios son denominados Patrimonio de la Humanidad, entendiendo por patrimonio «el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras». Se trata, pues, de un conjunto de bienes patrimoniales cuya herencia merece la pena conservar y se nos exige que transfiramos a las personas que nos reemplazarán.

Cuando un lugar es declarado Patrimonio Mundial, cabe siempre la posibilidad de que sea inscrito dentro de la categoría de Patrimonio «en peligro» o que directamente pierda su estatus, como ocurrió con el Santuario del Oryx árabe, en Omán, o con el Valle del Elba, en Dresde (Alemania). Este peligro responde casi siempre a circunstancias excepcionales, relacionadas generalmente con situaciones de inestabilidad política o con conflictos bélicos. No obstante, es cada vez más frecuente que el Patrimonio Mundial se vea amenazado por la llegada masiva de turistas guiados por su inclusión en la lista de la UNESCO. Esta masificación puede provocar que el lugar se degrade hasta tal punto que el organismo internacional decida incluirlo en su “lista roja”.

Por increíble que pueda parecer, Lijiang recibió en 2018 a 46 millones de visitantes.

El centro histórico de la ciudad china de Lijiang fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 1997 por ser una «encarnación única de la historia y la cultura de la región y de sus tradiciones étnicas, así como una ilustración de los rasgos esenciales del progreso social». Desde entonces, el número de turistas que recibía la ciudad china aumento de unos 200.000 en 1992 a 1,7 millones en 1997, 2,6 millones en 1999, más de 4 millones en 2005 y 5,3 millones en 2008. Esta multitudinaria recepción de turistas tuvo graves efectos tanto en el patrimonio mismo como en el tejido social de la ciudad, lo cual llevó a la UNESCO a imponer una advertencia al ayuntamiento de Lijiang: o se establecían formas más respetuosas de gestionar la zona o el organismo se vería obligado a retirarla de su lista. A pesar de las amenazas de la UNESCO y por increíble que pueda parecer, la ciudad recibió en 2018 a 46 millones de visitantes[1].

La declaración de la UNESCO puede provocar degradación medioambiental y ruptura del tejido social.

Hace menos de un año, las quince ciudades españolas que se encuentran en esta lista se quejaban de que su declaración como Patrimonio Mundial las estaba «asfixiando» económicamente. No solo se trata de las elevadas inversiones que necesitan para conservar su estatus y el flujo turístico que ello conlleva, sino que las exenciones fiscales de las que disfrutan los propietarios de los edificios protegidos han mermado considerablemente los ingresos municipales[2]. Degradación medioambiental, ruptura del tejido social o limitaciones para financiar la conservación del patrimonio son solo algunos de los problemas que puede entrañar el reconocimiento de la UNESCO. Se encuentran entre los más graves, pero los hay mucho más extravagantes.

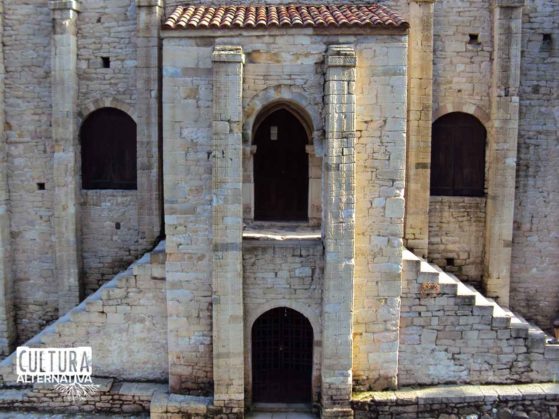

En 2017, un camión atravesó la Bajada de la Misericordia (Tarragona) y se llevó por delante una de las barandillas, justamente entre el Templo de Augusto y el Circo Romano. El conjunto arqueológico de Tarraco fue declarado bien cultural en el año 2000, de modo que la reparación de la barandilla deberá esperar a que se tramite un proyecto extraordinario si la ciudad desea conservar su estatus. El centro de Úbeda (Jaén) —declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003— se barre a mano mientras gran parte de la ciudadanía protesta por el estado de suciedad en que se encuentra el resto de la localidad. En San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) —bien cultural inscrito en 1999— tienen problemas de cobertura telefónica porque las políticas municipales rehúsan dañar la imagen de la ciudad con antenas de repetición. Curiosamente, los habitantes de El Sobradillo, localidad situada a unos siete kilómetros al sur de La Laguna, sospechan que las tres antenas que instalaron en su distrito han provocado el aumento de casos de cáncer y exigen su retirada inmediata.

Cabe preguntarse, por lo tanto, si la inclusión dentro de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad que configura la UNESCO se trata de una bendición o más bien de una condena. Seguramente, ni una cosa ni la otra. A pesar del interés de estas ciudades por aparecer en dicha selección, el objetivo del programa no es —o no debería ser— la promoción turística y la explotación económica del lugar en cuestión, sino la preservación de aquel patrimonio al que, bajo criterios siempre cuestionables, le ha sido otorgado un «valor universal excepcional». Aun así, ni este programa puede alcanzar sus objetivos por sí solo —los casos que hemos mencionado indican precisamente lo contrario—, ni su ausencia aboca al patrimonio a su destrucción. El reconocimiento de la ONU, en aquellos casos en los que pueda ser de utilidad, debe estar acompañado por una gestión responsable de los flujos turísticos, así como de políticas sociales que salvaguarden los intereses de los lugareños. Solo de esta manera puede adquirir sentido un programa destinado a la protección de bienes cuya importancia cultural o natural se presupone de carácter universal.

[1] Clastres, G. (2019, julio). El regalo envenenado del turismo cultural. Le Monde diplomatique en español, pp. 24-25.

[2] Olaya, V. (2018, 25 de septiembre). Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad se quejan de asfixia por falta de ingresos. El País. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2018/09/18/actualidad/1537270021_817277.html.